favorites of gnhqe8![]()

![]()

http://q7ny3v.sa.yona.la/2352 |

返信 |

勤務先の忘年会だった今夜、もうちょっと遊びたい気分だったけど着いて行くグループが別れ、はぐれたか巻かれたか、まぁいいや。最寄り駅に戻ってからちょっと看板が気になっていたバーぽい店でマティーニってなんですかっておい。ビールとフォアローゼスソーダで1000円。会いたかったよヤマトの諸君。

Re: 仮面ライダーソーセージ、等

http://q7ny3v.sa.yona.la/2351 |

返信 |

ギターリフは「短いコード進行」で作曲と判断されないという聞きかじり。

ねえちょっとB'zさん、ネットガチ勢(?、とか呼ばれてるらしい層)の「パクリ警察」のマークがもっとも厚いB'zさん。スモーク・オン・ザ・ウォーターのリフで違う曲をリリースしたら、沸くぞぉ。

ブギウギ・レモンティー・列車とか、ひこうき雲の青い影とか、大阪で生まれた青い影とか、決戦はシェリルリンとか、雨に濡れても晴れたらいいねとか、カリフォルニアの恋人よ青い空にさらばとか。まぁ「元ネタ」モノ語りだすとオザケン。そうだ、レベッカ紅白出場だって、Ⅳレンタルしてラズベリードリーム買ったしムーンも随分聞いたけどMTVのヴァン・ヘイレン待ちで見せられたマドンナとシンディでだいたい出来てたな。

Re: http://q7ny3v.sa.yona.la/2350

法曹界への屁理屈。「スモークオンザウォーターの冒頭リフを、4度でなく転回 させて上側に5度にしたらやっぱり怒るんだよね?なぜ?」 |

返信 |

Reply 思考の泡 ばか | |

あの部分のメロディは「どこ」なのか。

ベース基準になるなら、それは最早コード依存ではないのか。8度だってコードだ。

キー依存でも似たようなもの。

パクリインスパイア系はもうお手上げな気も。先日も、「4分33秒リミックスと称した、ジャスティンビーバーの権利侵害」などという大技を繰り出した人が。それらが名曲かどうかはともかく。

ラップなんかはどうなんだろう。とりあえずコード進行に著作権はないようなので、リズムか。それはもっと無理。譜面に起こしづらいし、起こせたところで種類がかなり限られる。もちろん曲の長さは有限ではないので、ずっと続けていけば曲全体としては最終的に違うものになっていると言い張ることはできますが、それはいわゆる「メロディーは書き尽くされた論」と同じこと。

何にせよアメリカならもう誰か訴えたり訴えられたりしてそうだと一瞬思いましたが、そんなことしないで直接ライムでディスり返す方がクールなのかも。

でもそれこそ結局パフォーマー依存か。ああ、つい「パフォーマー」と書いてしまった。コンポーザーではなく。これも時代フィルターを通れるとは思えません。

アッコちゃんは、SUPER FOLK SONGの時、ひとの曲(中央線)のOKテイクをなかなか出せずに「だいたい、この曲、長いよね」とブツクサ逆ギレしていたのが凄かったです。鍵盤に八つ当たりでばーんと引っ叩いたりしてた。弾き語りにしたのはあんたでしょうが。でも何だかんだで結局矢野の曲。

美川憲一はコロッケに顔面や仕草をカバーされて再ブレイクしたため今でもコロッケへの盆暮れの挨拶を欠かさないと聞いたことがありますがこれもパフォーマー依存か。

あるいは仕草がスタンダードになったのか。桑田佳祐が歌っている曲をカラオケする時にどうしてもあんな感じに歌ってしまう人が多い現象か。

さらに逸脱。

名曲はカツオに似ているのか。そのままでもおいしいし、たとえ切っただけでは食べられなくなったとしてもせめてヅケや鰹節になればそのエッセンス自体は使い手により生かされるのか。

Re: 誰が言ったか「ひとの曲、矢野が歌えば矢野の曲」という五七五が、アッコちゃ ん界隈にあるようで。

http://q7ny3v.sa.yona.la/2350 |

返信 |

Reply | |

ジャス信仰者の中では、「名曲」というカテゴリーはなく楽曲はただ素材。使いやすい素材は「スタンダード」と呼ばれる。

オレはロックとポップ信仰だから「名曲」を信じてて。今のところ時代のフィルターで歌い継がれる価値がある、生き残っているメロディと歌詞を「名曲」と判断しているワケです。

作曲はメロディで和声の再アレンジは作曲とは判断されないらしい。まぁ出るとこ出た裁判での判断を芸術に適用するのもなんか変な感じがしますけどね。科学技術の発明には弁理士って法曹システムがあるけどアートにはあるのかね。

BSで矢野のレコーディングドキュメンタリー流してた、たぶんピアノナイトリーのとき。「矢野が歌えば、矢野の曲」、天上界からつまみ上げるみたいに歌を選んで、なかなかスタインウェイ叩いてイライラしながら自分の中に入れていくんですな。おう矢野の曲です、どうぞ。

Re: http://q7ny3v.sa.yona.la/2349

誰が言ったか「ひとの曲、矢野が歌えば矢野の曲」という五七五が、アッコちゃ ん界隈にあるようで。 |

返信 |

Reply 思考の泡 | |

・作曲家とシンガーソングライター(死語)の違いって、詩を書く以外はどこにあるのか。

本人が演ることに価値がある、としか思えないよなあ。

・アレンジャーやリミキサーは「作曲家」としてクレジットされるべきか。

例えば、リハーモナイズは「作曲」なのかどうか。

・どれだけカバーされてもどれもこれもオリジナルを越えられていない曲があるとしたら、それはやはり名曲ではなく、名テイク/名演「を録ったり加工したりしたやつ」と呼ばれるべきか。

これは、べきな気はする。

以下蛇足。

MP3に端を発する(と思われる)タグ。

クラシックなんかだと、曲名や作曲者や演者の他にも、神経質な人は「どこのレーベルがいつ出したものか。録音とリマスターの時期は」「指揮者で括るかオケで括るか」等、えらいことになって、管理が破綻することがよくあるようです。

多分だけどジャズでも似たようなことになってるはず。

蛇足2。

あるCDをPCに突っ込んだら、CDDBが全然別のCDのデータを返してくる、というケースが稀にあるらしい。

CDDBは曲数や曲の長さや曲間でディスクを区別するので、それらが偶然全て同じ円盤が来るとそういうことになるんだとか。ほんとかしら。

ほんとだったら、リマスター盤なんかはその辺はどうしてるんだろう。微妙に変えてくるのかな。それともCDDBみたいな金にならない分野は放置だろうか。そんな気もする。

仮面ライダーソーセージ、等 |

返信 |

Reply ばか | |

ポケモンジェット、八代亜紀サイン入り炙ったイカ、等。

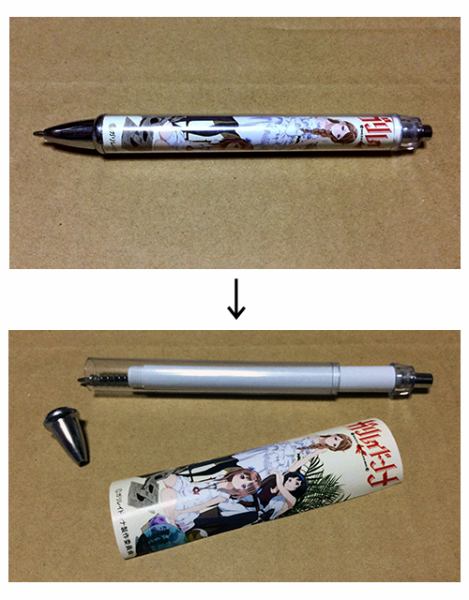

あの手の、もう何でもいいんじゃないか系の品々、損益分岐点というか、どのくらいペイするのかが気になります。ボールペンなんて売れ残りのロゴをカリカリ剥がして再利用してたりして。型押しパスケースは軽く湿らせてラップかけてレンジで蒸すと無地に戻ったり。仕入れもデポジット扱い。

あるいは単に、グッズといえばボールペンとキーホルダーだよね、みたいな、棚の賑やかしのための捨て駒で、儲けは他で出しているのか。スマートフォンの普及でストラップ業界も厳しそう。画面クリーナーやイヤホンジャック塞ぎの方に行くのか。それもなあ。という末の思考停止。

なんつうか、メインの人名があまりポピュラーでなくてよかったですね。「山本太郎」とか。あはは。

もう、今時、オンデマンドで店頭で刷ればいいんじゃないか。

実はネットショップなんかでは既にそうなってそうで怖いです。「入金が確認できました。いま刷ってます」って。蕎麦屋の出前感覚。

ただの紐を例の紐として売ったら売れちゃう世の中だし、もろもろ決まれば意外と売り抜けられるものなのかなあ。もっともあの紐は本当に売れてはいない可能性もそこそこありますが。

「クリスマス始めました」 |

返信 |

思考の泡 ばか | |

街のイルミネーション。せっかくフルカラーLEDなどという便利なものができているんだから、街灯か何かに一年中ぐるぐる巻きにしておいて、ハロウィンのオレンジ色から毎日少しずつジワジワと赤白緑に寄せていけばいいと思う。気付いたひとからクリスマス。

なんなら、ついでに、各種の局地的な警報と連動させておいて、雨が降りそうな時は真っ青で点滅してくれたりするとやや便利。

浮かれ電飾な方々も、ご自宅を丸ごとIoTしてみませんか。IFTTTとかで頑張れば我々素人でも多分わりとすぐできる。

FacebookでLGBT虹とかフランステロとかのアイコン色に乗っかっていくタイプの方にもおすすめ。

http://q7ny3v.sa.yona.la/2349 |

返信 |

今年はまだ街中通過中にハッピークリスマスを聴いていない、例年によると初HCは12月1週目なのでちょっと今年は遅いようだ。前線はどの辺だろうか、ちなみにオレ観測史上もっとも早く観測された初HCは11月22日、イイフーフの日であった。「いくらなんでも」と。

ところで、年月かけて確信を深めていることがあって再度確認。ジョンレノン楽曲について、ホントに「良い曲か」ということ。もちろんオフィシャルなレコードはすべて聴いているしたぶんソロ名義のアルバムはリリースのほとんど今でも持ってるしイントロクイズなら鐘の音からジャストタイムでMOTHERって歌って答えるけど。埼玉で行われていた年1のコンサートで呼びつけられる人たちのカバーがなかなかドイヒーなこと、実のところ彼の作る歌は彼が歌わないと成り立たないんじゃね、という確信。演奏家を限定する楽曲、それは「良い曲」とは呼べない。

オノヨーコの活動によってジョン・レノンとその楽曲はエバーグリーンな価値を維持されているのじゃないかな、たぶん。さいたまのミュージアムも無くなったし、スーパーコンサートも打ち切ったみたいだし、魔法が切れたかも。

もはや定期ポスト http://q7ny3v.sa.yona.la/2133

海難1890と杉原千畝、観てきた。 |

返信 |

二日続けて2本立てしてきた。あえてまとめて書く。

どちらも史実を映画化したものだけれど、どうしてこんなに差が付いたのか・・・。

まず、海難1890。タイトルからしてセンスがなさ過ぎで地雷臭がプンプンしていたのでこちらから観たのです。的中。自分、今年は結果的に29本の映画を観たんですけど、間違いなく一番酷かったです。

エルトゥールル号の遭難と救出の史実はあっても、それ以上の情報は無い、そんな状況で長編映画を作るとなると、そりゃぁもう創作ねじ込みまくりです。脚色も演出も過多。特に竹中直人の役どころが、なぜねじ込んであるのか全く意味不明。後半はイランイラク戦争時のテヘラン脱出の話に切り替わるのですが、これが輪をかけて演出過多で本気で寒気がしました。空港で説得されたトルコ人の人垣が出エジプトよろしく真っ二つに割れて、そこを日本人が拍手喝采されながら笑顔で進んでゆく光景は、いったいもう何がどうなったらこんな絵を撮る気になったのか、というか、誰もこのできあがった映像を見て「やっちまったなぁ」という気にはならなかったのか、監督と周囲のスタッフを小一時間問い詰めたい気持ち。

エンドロールの開始と共に自分以外の観客が一斉に退場してしまって(たぶんみんな同じ気持ちだったと思うよ・・・・)、たった一人でぽつんと劇場が明るくなるのを待っていたら、最後にトルコのエルドアン大統領によるビデオレター風の祝辞映像が。なんか申し訳ない気持ちでいっぱい。この映画をもって日土友好を語っていただくなんて、恥ずかしくて国交を断絶されないか心配するレベル。『謙虚さ』も日本人に欠かせない美徳なんです。ホルホルは性に合わないのです。アカン。

対して、杉原千畝。同じく創作的な要素を交えつつも一貫して杉原の人間性という主題に徹し、単純にビザ発給の美談だけを映画の目的としていなかった為、魅力的な『人物伝』となっていました。こちらは多くを語るより、観て貰えば「良かった」と思っていただける作品かと・・・・唯一、腑に落ちなかったのはシアターショップで SUGIHARA CHIUNE って書いてあるだけのボールペンやキーホルダーが売られていたことだけですかネ。こういう斜め上の関連製品を無理に作って売らなくても良いと思うの。

史実を元にした作品とは言え、映画である以上エンターテインメント性は不可欠かと思います。が、きちんと芯の部分を見据えて『味付け』をしないと薄っぺらいものになってしまう、そんな気持ちになった二本でした。

【余談】

地元の109に行ったんですが、なんか今月中に4DXを導入するみたいですよ?こんな田舎で。需要あるんかいな・・・

「大ファン」って言いかた、しなくなったなあ。 |

返信 |

思考の泡 | |

「コアな」「ディープな」ファン、等は聞くけど。

でなければ「信者」みたいな方に行くのか。

これらに、人が何かをものすごく好きになることを揶揄してるような、揶揄されて自称する側は開き直ってるような、ギスギスしたものを感じることがたまにある。

「オタク」もそんな面がある。

深く鋭く尖り続けることで、周りからの尊敬と侮蔑の度合いが一緒に高まっていくような。

Re: http://6v4ach.sa.yona.la/482

http://q7ny3v.sa.yona.la/2348 |

返信 |

Reply | |

聴覚の欠損はハイ落ちからやってくるらしい。暴露×時間ももちろんだけどただ単に加齢に伴って劣化するワケであって、モスキートトーンで若者の店前タムロを撃退なんて逆手な装置もあったりして。「撃退」って書いてみて随分だな、と思うけど。

自動ドアでどうやら音波系のものがあって品川駅高輪側の紀伊国屋、結構キツイ音がしてるけどオッサンに感知できるってことは超音波でもモスキート帯域ではないのだな。何だアレ。

黄金のアデーレ 名画の帰還 観てきた。 |

返信 |

↑これ ゴールデン・ガガってすげぇドメインだな。

結論から言うと、すごく良かった。

大戦中にナチスにより略奪され、戦後はオーストリアの美術館所蔵となったクリムトの名画『アデーレの肖像』。モデルであるアデーレの姪であり、遺言により絵の正統な所有者であるところのマリア・アルトマンが絵画の返還を求めて、若輩な弁護士ランディと二人三脚で交渉と法廷闘争を繰り広げる実話を元にした映画です。

・ナチスから逃れ辿り着いたアメリカで市井の人として年老いたマリアが、家族の思い出を取り戻す為に奮闘する、サクセス・ストーリーとしての要素

・マリアとランディ、時に衝突をしながらも固い信頼で困難を共に乗り越えてゆく、年齢と性別を超えた友情の物語としての要素

・ナチス進駐時のオーストリアで実際に起こったユダヤ排斥を元に映像化した、ドキュメンタリーとしての要素

これらの要素が互いに良く効果しあって、非常に印象深くて説得力の有る脚本になっています。

うがったモノの見方をすれば金銭的価値の高い名画の所有権を突如訴えでた強欲な老婆になりかねないマリアの存在を、過去ウィーンで彼女の身の上に起こった事実を回想という形で丁寧に描き出すことで、観る者に『絵画によってもたらされている国家(という集団)の福利』と『本来あるべき個人の幸せ』それぞれの重さ、天秤にかけがたい難しい問題を提議しているようにも感じました。主演のヘレン・ミレンの演技がまた素晴らしく、基本は気丈でハツラツとしながらも、時折、過去に囚われ苦悩する年老いた女性の弱さを演じきっています。最高裁を前に、金銭的な援助をするから弁護士をランディからやり手の敏腕に切り替えるように提案してきたロナルド・ローダーの提案を、間髪入れずに断るくだりは本当にスカっとしました。

大ヒットする類の内容ではないですし、評価されにくい映画であるとは思いますが・・・手放しで人に勧められる名作です。是非。

「岐阜のフ(阜)」という字はそれ自身で部首「ぎふのふ」だ、というのは誤り という説あり。 |

返信 |

思考の泡 YouTube ばか | |

ビサってわりとメジャーな紹介なんでしょうか。そう紹介する人に会ったのが初めてなんです。偶然かしら。

電話や電報なんかでは聴き取りやすくていいのかも。キは切手のキ、ウは宇宙船のウ、ロはロボットのロ。

関連

https://www.youtube.com/watch?v=nQMM8BUGtXo

「ノマ点」という言い方があるのを知ってはいるものの、では電話で予告なしに言われてスッと判るかどうかは自信ありません。

この字、単語登録してやろうかとも思うんですが、さて「読み」をどうしたものか。

PCであれば「qq」あたりなら字数や頻度のバランスが取れてそこそこ使いやすそうな気はしていますけど、ケータイどーすっかな……。とりあえず「ままま」に割り当ててみました。

ちなみにうちのiOSは、

・「まやら」で「……」

・「あはま/さたら」で「>/<」

・「たなは/はなた/やなか/かなや」で「→/←/↑/↓」

など、記号系に振ってあります。ヤナカとカナヤは谷中と金谷が出てきがちなのがやや難。

以下蛇足。

染色体注入交歓会(含:擬似)のことを「セッ久」と書く文化がネットの一部にあるようです。

最初に使った人は天才だと思います。

手を繋ぐのはかまわない、肩を抱くのもいいでしょう、のんびり歩きたくなる気 持ちもわかる、 |

返信 |

思考の泡 | |

歩道の幅を目一杯使うのはやめてくれえ。

あと、イルミネーションをバックにした自撮りが許されるのはせいぜい高校生までだよねーキャハハ